木村展之 陶展

2007年1月

2007年2月

特別企画展「陶のかたちⅣ」~現代陶の奇蹟~ ■加藤委■木村芳郎■鈴木徹■三原研■若尾経

2007年3月

市野雅彦 陶展

2007年4月

佐藤和次・日比野正明 二人展

2007年4月

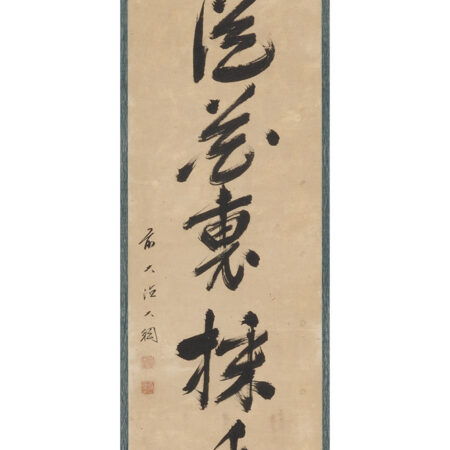

不窮斎 高野宗陵 竹工展

2007年5月

金井正 陶展

2007年12月

名物裂展 ~数寄の極みと現代の織技~

2007年6月

深川萩 助右衛門窯十四代 新庄貞嗣 陶展

2007年7月

四代常山襲名記念 常滑 山田常山 陶展

2007年8月

20年目の感謝を込めて 現代工芸奉仕市

2007年9月

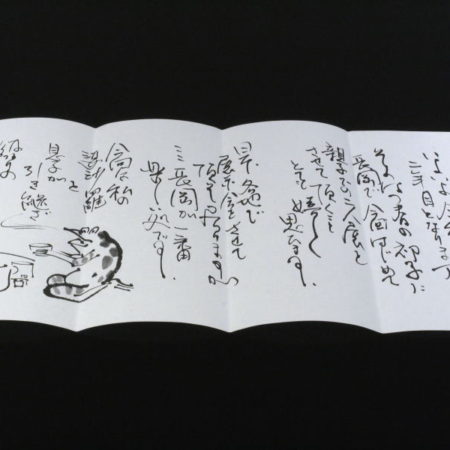

李朝 永岡泰則 陶展

2007年10月

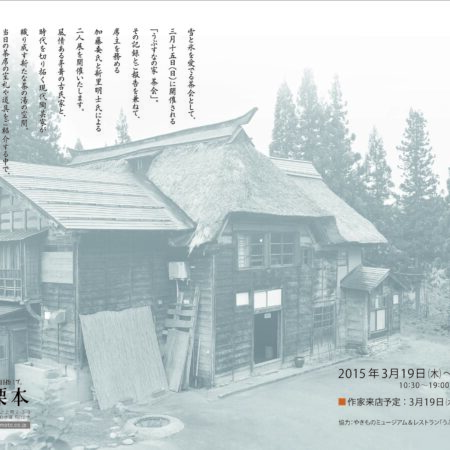

寺垣外窯 杉本貞光 陶展

2007年10月

備前 大澤恒夫 陶展

2007年11月

京都 三代 中村秋峰 陶展

2007年12月

名物裂展 ~数寄の極みと現代の織技~

2007年12月

佐渡 何代窯 本間勲 陶展